requestId:689cf6ce0d02e2.77539444.

按照世界各國經濟發展的普遍規律,導致區域發展不協調、區域間經濟發展水平差距擴大的原因,或者說對區域間經濟發展水平差距的增加值貢獻率較大的因子通常是:具有發展優勢的區域超常規的快速發展,“一部分地區先富起來”。我國同其他國家不同的是,存在與優勢地區對差距增量貢獻較大相并列的另一個原因,即AR擴增實境相對貧困地區分布較廣、相對貧困地區的人口占比過高,由此導致我國區域經濟發展水平差距是相同發展階段各國中數值偏大的。大多數國家人均經濟收入的分布曲線呈正態分布,處于人均收入平均水平高低各 20% 區間的人口占比一般可達到 80%以上,平均收入 75% 之下或 175% 之上的相對貧困與相對富裕的人口占比都很少。我國則不然,即使絕對貧困人口隨著各個發展階段的標準變化有所變化并持續減少,但我國相對貧困人口的占比仍比較穩定,40 年來相對貧困人口的絕對數量在 2 億—3 億人的規模。相對貧困人口中的絕對貧困人口的占比一直在發生變化——早期的相對貧困與絕對貧困人數大體相當,當前絕對貧困人口正在逐步趨零。顯然,研究相對貧困問題更具有長期價值,不僅對揭示人口貧困化和區域協調發展的特征及規律有著重要的學術價值,而且對國家制定不同發展階段的區域協調發展戰略有著重要的政策價值。

在國內,中國科學院區域可持續發展分析與模擬重點實驗室樊杰研究經典大圖團隊(以下簡稱“樊杰團隊”)是最早研究中國相對貧困地區可持續發展問題的。2004—2005 年,在承擔“區域可持續發展關鍵技術研究與示范”科技攻關項目課題五——“欠發達地區實現可持續發展的模式和政策研究”的研究任務時,該團隊首次引入“相對貧困”的概念,并開展探索性研究。2004 年,樊杰團隊同國家有關部門聯合主持開展了國家“十一五”發展規劃前期研究項目“我國欠發達地區區域經濟與資源環境協調發展研究”,采用相對貧困地區的概念,對我國分類扶貧和推動欠發達地區可持續發展進行了政策研究,為國家“十一五”發展規劃制定提供科學依據。2011 年 5 月,國家扶貧主管部門邀請樊杰與中國科學院地理科學與資源研究所徐勇一起確定集中連片特困地區的地域范圍。他們借助主體功能區劃的成果和相對貧困地區研究的成果,在有關部門對絕對貧困分布研究成果的基礎上,為圓滿完成此后采用的 14 個集中連片特困地區方案作出了實質性貢獻。2015 年,樊杰團隊又通過近 10 年來相對貧困地區變化以及變化成因的研究,為有關部門提交了政策研究報告——《進一步完善集中連片和精準扶貧方式、按地域類型實施差別化扶貧政策》,相對貧困地區的概念和我國相對貧困的特點,受到相關部門關注,使我國在脫貧攻堅戰還未取得最后勝利、尚未全面徹底解決我國絕對貧困問題之前,就已經開始前瞻性謀劃 2020 年后如何應對相對貧困問題的政策。

從引入相對貧困概念,開啟中國相對貧困研究,到集中連片貧困區劃定、國家前瞻性關注相對貧困地區的政策應對,樊杰團隊的成果對相對貧困研究作出了學術和應用貢獻。本文在系統回顧樊杰團隊關于中國相對貧困研究進展的基礎上,著重探討了當前相對貧困地區的分布特征、地域類型基礎與相關政策建議,為我國在全面打贏脫貧攻堅戰、開啟現代化建設新征程中,科學應對相對貧困問題提供參考和依據。

相對貧困地區可持續發展研究進展

與 20 世紀 60—70 年代可持續發展理念的形成同步,區域發展理論在此時期開始發展,并從區域經濟增長拓展到在增長基礎上謀求社會經濟結構的變化和人民生活質量的改善。由此,對于貧困問題的研究,也就從收入貧困和人力貧困的成因上,以及解決貧模型困的“唯工業化”“唯資本化”途徑上,拓展到“權利貧困”和“能力貧困”等更廣泛的范疇;減貧途徑也隨之拓展到如何保障貧困人口擁有一定的物質資源和社會資源,以及如何使貧困人口有能力利用其擁有的資源來實現自己的生活目標。而真正把貧困研究納入可持續發展研究框架之中,是從人們對人口-資源環境-貧困之間關系的科學理解開始的。特記者會別是包裝盒從微觀視角建立的農戶可持續生計分析框架,比較全面地闡釋了貧困成因、貧困解決策略、貧困化過程及其效果和影響等重大關系問題。參考聯合國相對貧困標準,將微觀可持續生計模型擴充為宏觀的欠發達地區——相對貧困地區可持續發展分析框架,從區域致貧因子對貧困類型區劃分,探討分類的脫貧解決策略;再通過連續 20 年跟蹤研究揭示貧困化——相對貧困情況變化過程,辨識扶貧效果及其對自然生態環境和社會進步的影響,從而為國家長久扶貧戰略的制定和扶貧政策的實施提供科學依據。

首次采用“相對貧困”概念開展區域可持續發展的科技攻關項目研究

早在“十五”期間(2001—2005 年),為了進一步加強我國可持續發展戰略決策的科學基礎,帶動地方可持續發展戰略實施和能力建設,科學技術部啟動了“區域可持續發展關鍵技術研究與示范”科技攻關項目(2004—2005 年),樊杰團隊承擔其中的課題五“欠發達地區實現可持續發展的模式和政策研究”。在項目建議書中,樊杰團隊明確提出,欠發達地區是我國區域發展的一種重要類型區。我國欠發達地區分布范圍廣,在全國所占的人口比重也比較高,通常又是具有全國意義的生態資源富集區,自然基礎與人類發展的矛盾沖突尖銳。因此,我國能否按期實現全面建設小康社會目標、有效實施可持續發展的戰略國策,欠發達地區的可持續發展狀態將起到關鍵的作用。同時,考慮到我國的發展越來越受到全世界的關注,我國欠發達地區的可持續發展必然會受到全球化的影響。因此,從研究的角度,選擇與國際研究方法具有可比性,且便于能夠在較長的歷史時期對貧困問題開展持續研究,而提出“相對貧困”的概念,作為研究我國欠發達地區的對象區。

研究內容分為 4 個部分:診斷我國欠發達地區可持續發展現狀與現行政策的實施效果;劃分并解剖我國欠發達地區可持續發展的區域類型;研制符合我國欠發達地區現階段要求的可持續發展模式;設計促進欠發達地區可持續發展沈浸式體驗的政策體系。

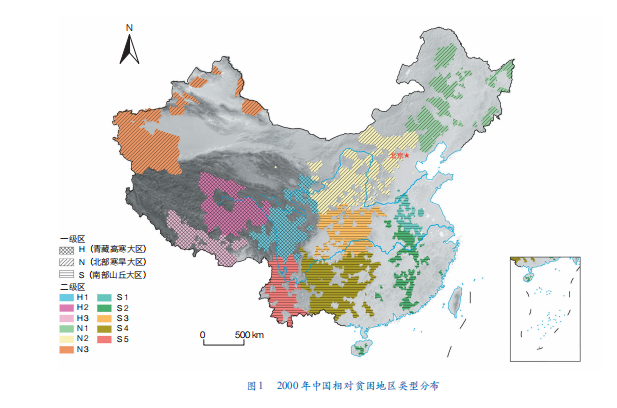

綜合研究發現,2000 年,人均收入低于全國平均水平 60% 的縣級行政區被定義為相對貧困地區(全國共有 795 個)。采用熱量、水源、交通、食物、資金、生態 6 大類限制因子,可將我國相對貧困地區劃分為 3 個一級區和 11 個二級區(表 1 和圖 1)。

結合可持續發展條件分析和典型區(黃土高原丘陵溝壑區的延安市和西南石灰巖區的昭通市)農戶層面的微展場設計觀研究,提出了我國欠發達地區可持續發展的區域模式,即:①以區域外生態移民為主要方式的發展模式;②以生態保護為主、適度集中的發展模式;③國家扶持進行基礎設施建設、改善發展條件的區域模式;④國家扶持和增強自身發展能力相結合的發展模式。

助推相對貧困地區成為我國促進欠發達地區可持續發展政策制定的重要類型區

扶貧領域的觀念變化對制定扶貧戰略、實施區域政策產生了重大影響。進入 21 世紀,我國扶貧觀發生了 3 個方面的經典大圖顯著變化:以人的發展為中心的發展觀,取代以物為中心的增長觀;發展從局限于對進步、改善的關注,擴大到對發展所引起問題和代價的重視;從對歐美模式的效仿到追求自主發展的觀念轉變,特別是關注中國特色的扶貧模式創新。這些發展觀念的變化,引起相對貧困的扶持問題提升到相對貧困地區可持續發展的綜合研究。在編制“十一五”發展規劃之前,場地佈置國家有關部門設立前期研究項目,由樊杰團隊與部門的工作班子合作,開展“欠發達地區可持續發展的模式與政策研究”,為國家編制“十一五”發展規劃和出臺重大扶貧政策提供依據。樊杰團隊依然采用相對貧困地區作為研究對象,把相對貧困地區格局的演變過程作為分析重點,從變化中闡釋致貧因子的改變,評價已實施扶貧政策的效果,提出未來政策框架和戰略建議。

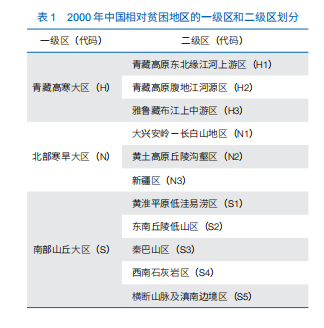

研究發現,我國相對貧困地區的空間格局呈現出明顯的變化趨勢,主要是:從農村中低收入群體進一步向中西部交通閉塞的偏遠地區集中,包括中西部邊界地區、偏遠高原和交通閉塞的山地、草原、沙漠等地區,且呈現出“西多東少、南多北少”的特征;農村貧困人口向中西部生態環境脆弱、人地關系矛盾突出的山區集中;民族地區在我國欠發達地區中的比重增加。導致這種變化趨勢的原因是:自然條件和地理位置發揮了基礎性作用;改革開放初期由沿海到內陸的對外開放和市場化進程發揮了增強作用;落后的文化和匱乏的知識使欠發達地區在每一輪的區域競爭中處于劣勢地位。這種分布趨勢必然使剩余貧困人口生活的自然環境越來越惡劣,貧困地區人口遷移受到更大的制約,貧困地區形成自主的經濟發展能力面臨挑戰更大。因此,必須在體制機制上進行重大突破和創新,建立與我國相對貧困地區適應的扶貧新戰略、新政策。在全面系統評價國內外扶貧政策變化和效果的基礎上,按照當時全面建設小康社會的要求,結合當時正在開展的國家科技攻關項目對欠發達地區分類評價的中間成人形立牌果,對 11 個二級區的生態環境脆弱程度、社會經濟制約程度評價,并集成為綜合潛能評價成果(圖 2),結果顯示青藏高寒大區的限制因子較多,其 3 個二級區綜合指數均高于 3。

在此基礎上,提出了“十一五”及更長時期我國扶持相對貧困地區的戰略要點:以改善人民生活水平為目標的“富民”開發;經濟與生態協調發展,經濟與社會(文化)協調發展;強調對內、對外同步“雙向”開放;逐步加大對欠發達地區的投資力度、提高資金使用效率;推動貧困地區人力資源開發。進而按照 3 個一級區和 11 個二級區,提出各區戰略任務,將上述戰略分別落地。

為打贏脫貧攻堅戰前瞻部署扶持相對貧困地區發展的持久戰提供科學依據

2015 年前后 2 年,中國科學院組織開展了“中國區域發展差距:評估與調控”重點項目研究,由樊杰團隊與新疆、成都、長春、南京的中國科學院院屬單位合作完成。當時國家正在交織開展集中連片扶貧與精準扶貧到戶,兩種模式如何融合以及長遠看如何建立長效的扶貧機制,成為國家政策關注的熱點問題。應中央有關部門要求,按照資源環境承載能力和區域發展綜合潛力劃分相對貧困地區類型、開展深化扶貧體制機制改革、對不同貧困區域采取差別化和有針對性的扶貧政策等進行研究。

研究認為:我國相對貧困的人口規模將長期維持在 2 億多人,這一數據同我國1978年絕對貧困人口規模相當;我國扶貧已從解決貧困人口和家庭的溫飽問題,轉為解決欠發達地區的區域發展問題;我國貧困地區集中分布在三級階梯的過渡帶、新疆南疆和青藏高原(圖 3)的基本格局長期沒有改變。因此,應根據貧困地區的綜合承載能力和發展潛力制定差別化的區域扶貧戰略。

研究發現,我國相對貧困地區存在著有發展條件和不具備發展條件等區域類型。其中,能夠比較清晰界定的不具備發展條件的類型,共 115 個縣,人口約 2 000 萬人;有條件發展的類型,包括 235 個縣,總人口包裝盒約 9 000 萬人。由此推導的政策建議如下。

(1)對有發展條件的貧困地區,應著力創新體制機制,實現資源優勢向經濟優勢的轉換。包括:①以自然資產確權為基礎,通過資產入股分紅給貧困人口創造穩定收益的渠道;②將生態產品納入生態文明框架下的經濟核算體系,把生態保護和建設打造成為貧困地區的支柱產業和貧困人口收入的主渠道;③將科技扶貧作為科技創新驅動貧困地區跨越式發展的根本途徑,構筑具有地方特色的綠色經濟體系;④探索貧困地區產城融合、城鄉統籌的合理路徑,建構貧困地區新型城鎮化的特色模式。

(2)對不具備發展條件的貧困地區,應在卸載減負的同時,提升基本公共服務與生態質量水平。包括:①以提高遷出能力和就業能力為導向,加強貧困青少年的專業技能培訓和基礎教育;②采用“適度集中+流動服務”“設施固定策展+人員輪換”等方式扶持,把改善民生質量落在實處;③率先實施生態補償到人的新機制,探索生態承載能力許可條件下的資源開發利用新途徑。

相對貧困地區新近變化與分布現狀特征

按照 2011 年確定的農民年人均純收入 2 300 元(2010 年不變價)的國家扶貧標準,我國絕對貧困人口從 2012 年底的 9 899 萬人減少到 2019 年底的 551 萬人,絕對貧困發生率也由 10.2% 下降到 0.6%,連續 7 年每年減貧 1 000 萬人以上。可見,實施精準扶貧戰略以來,中國反貧困事業取得歷史性突破。當然,這并不意味著我國貧困問題的終結,未來以解決相對貧困為主的反貧困持久戰仍將繼續。

人口規模:長期維持在 2 億人左右

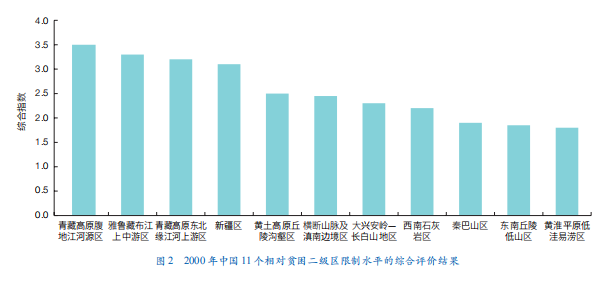

解決溫飽問題、消除絕對貧困通常是在一定時期內可以實現的目標,但解決相對貧困問題則具有長期性、艱巨性及復雜性。對歐盟提出的人均國民收入低于均值 75% 的區域視為相對貧困地區的標準略做調整,將全國農民年人均純收入(2013 年后調整為農村常住居民年人均可支配收入)作為基準值劃定相對貧困地區。2000—2018 年相對貧困地區的劃分結果顯示,我國相對貧困地區的人口規模將長期維持在 2 億人左右。2000 年、2010 年和 2018 年的相對貧困地區常住人口總量依次為 2.58 億、2.35 億和 1.87億,中部和西部板塊的份額穩定VR虛擬實境在九成,占相對貧困人口總量的比重依次為 89.83%、90.25% 和 88.40%(表 2)。從各省份的相對貧困發生率(相對貧困地區人口占總人口比重)上看,甘肅、貴州、云南、陜西、山西不僅相對貧困發生率高(>30%),而且相對貧困人口規模均大于 1 000 萬人;此外,青海、西藏、寧夏、新疆等西部省份的相對貧困發生率也都在 30% 以上(圖 4)。

時空特征:集中分布基本格局沒有改變

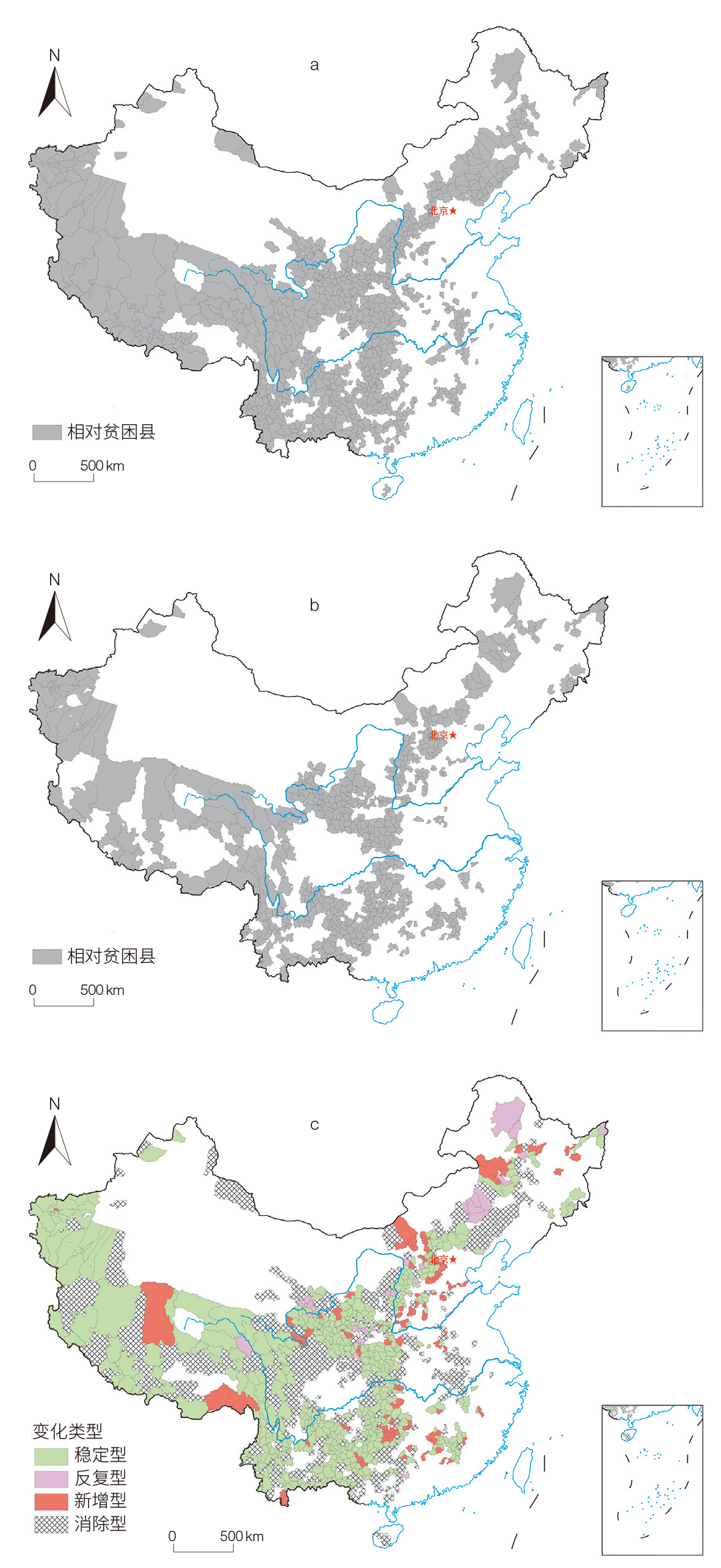

2000 年以來,我國相對貧困縣域的空間分布集中、空間結構穩定的基本格局沒有改變(圖 5)。盡管相對貧困縣域數量由 2000 年的 799 個(圖 5a)減少至 2018 年的 610 個(圖 5b),但縣域空間分布的位置高度穩定。相對貧困縣域的變化類型識別②發現:①我國穩定型相對貧困縣域 471 個,占 2018 年相對貧困縣域總數的 77.21%,集中連片分布于大興安嶺南麓山區、燕山—太行山區、秦巴山區、云貴高原區、西北深石山區等山地丘陵地貌區。②新增型相對貧困縣域數量 108 個,占相對貧困縣域總數的 17.7%,離散分布于穩定型相對貧困縣域周圍。③2000 年以來,消除型相對貧困縣域,主要分布于遼寧、內蒙古東部、安徽、湖北東部、廣西南部等東部沿海和低山丘陵地區;而在鄰近成渝、環渤海、珠三角、長三角等地區的部分中部或玖陽視覺西部縣區,對外承接城市群的輻射帶動,對內借助特色旅游、工礦產品開發、特色農業生產等資源密集型產業發展,相對貧困地區的空間分布范圍局部收縮。④5.08% 的反復型相對貧困縣域,均分布在 14 個集中連片區范圍內、位于一二級階梯的過渡地帶,該類型也體現出相對貧困地區脫貧后返貧的波動性和脫貧的長期性。

相對貧困地區可持續發展的地域類型基礎

地域功能:以生態服務功能為主體

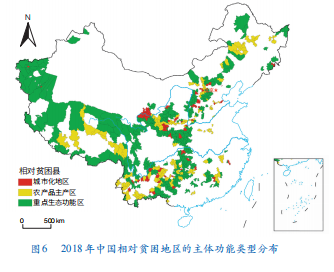

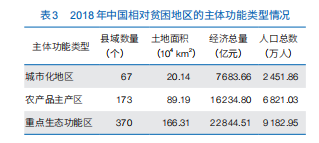

我國相對貧困地區以山地丘陵地貌為主,與青藏高原生態屏障、北方防沙帶、黃土高原—川滇生態屏障和南方丘陵山地帶在空間上高度重合,是全國“兩屏三帶”生態安全戰略格局的主要空間載體。如表 3 和圖 6 所示,在各類主體功能區中,重點生態功能區的縣域數量最多、分布最廣,354 個重點生態功能區縣域總面積 2.202 1×106 km2,占相對貧困地區總面積的 77.06%。這些重點生態功能區包括了大小興安嶺、三江源、甘南地區、祁連山、南嶺山地、黃土高原、大別山區、桂黔滇喀斯特石漠化區、渾善達克沙漠、川滇森林及生物多樣性區、秦巴生物多樣性區、武陵山區、藏東南高原邊緣、藏西北羌塘高原等生態功能區,涵蓋了水源涵養、水土保持、防風固沙和生物多樣性維護 4 種類型。以生態服務功能為主體的地域功能屬性,決定了相對貧困地區不具備開展大規模人口集聚和高強度工業化開發的條件。2018 年,在相對貧困地區的重點生態功能區內,人口規模仍然高達 9 182.95 萬人,占相對貧困地區常住人口總量的 49.76%。人口基數大導致各類開幕活動生產、生活活動對自然環境開幕活動的擾動持續存在,高強度非主體功能的開發行為勢必對生態保護主體功能造成影響,同時加劇自然承載力超載。

此外,相對貧困地區內還零散分布了以城市化地區和農產品主產區為主體功能定位的縣域,占相對貧困地區土地總面積的 7.31% 和 32.36%,常住人口總量的 13.29% 和 36.96%。這反映出由于相對貧困地區遠離江河主流、干流和流域下游低平地,以及遠離社會經濟較先進的區域性中心城市,這種邊緣性和封閉性阻礙了區外物質與能量輸入,區內資源環境承載潛力有限。值得注意的是,2018 年相對貧困地區內的城市化地區人均 GDP 為 31 338 元,為農產品主產區的 1.32 倍、重點生態功能區的 1.26 倍,遠低于全國尺度城市化地區較農產品主產區和重點生態區的倍數(2—5 倍)。由此表明,相對貧困地區自身經記者會濟增長乏力、輻射帶動作用偏弱,在其內部培育形成對重點生態功能區超載人口的經濟和社會拉力并不現實,需要全局謀劃跨區域先富帶后富的新格局,依托城 TC:08designfollow

發佈留言